Damit die Holzfenster wieder einige Zeit der Witterung standhalten, müssen sie außen lackiert werden.

Wenn man den Kitt schon neu macht, und die alte Farbschicht auch bereits Rissig ist und sich teils vom Untergrund ablöst, macht es Sinn die alte Farbe zu entfernen.

Dabei sollte man in Erwägung ziehen, das ältere oder der Erstanstrich evenutell mit Bleiweiß-Farbe gestrichen wurde, was damals erlaubt war und gegen Schimmelbefall des Holzes vorbeugt. Das möchte man keinesfalls als Staub einatmen, weshalb Abschleifen dann nicht das Mittel der Wahl wäre.

Gerade wenn die alte Lackschicht recht Dick ist, geht „abbrennen“ gut. Das hört sich schlimmer an als es ist, genau genommen wird die alte Lackfarbe mit der Heißluftpistole (oder Lötlampe) vorsichtig Stück für Stück soweit erhitzt, bis der Lack beginnt Blasen zu werfen, und dann sofort mit einem Spachtel in der anderen Hand heruntergeschoben. So bekommt man die Farbschichten staubarm ab. Arbeiten im Freien oder zumindest gute Lüftung ist hier natürlich pflicht.

Dabei muss man Sorge tragen, dass die Glasscheibe durch die Wärme nicht zerspringt. Ich habe in dem Bereich in dem ich gerade gearbeitet habe, das Glas immer mit einer Glättkelle/Traufel abgedeckt gehalten. Das hat so gut funktioniert das bis jetzt (12 Fensterflügel) keine Scheibe kaputt ging.

Ich habe traditionell wieder den althergebrachten Kitt aus Leinöl und Kreide verwendet.

Der Kitthersteller hat Alkydharzlackfarbe vorgeschlagen, das war bisher beim gewerblichen Wartungsanstrich für Fenster auch das Mittel der Wahl.

Eine kurze Recherve ergab jedoch, das für Endverbraucher überall wasserverdünnbare Lackfarben (also Acryldispersionslacke) oder neuerdings „Ventilationslack“ angeboten werden. Offenbar sind die herkömmlichen Lösemittellacke inzwischen hinter der „nur für gewerbliche Verwender“-Schranke verschwunden. Davon kann man jetzt halten was man will.

Ich habe ja kleinere Reparaturen vor ein paar Jahren bereits ausgeführt, und dabei mit wasserverdünnbarer Fensterfarbe den Kitt überstrichen. Jetzt zeigt sich allerdings, das bei meinen Reparaturstellen insbesondere am Übergang vom Holzrahmen zu den Kittfugen sich einige kleine Risse im Lack gebildet haben. Damit ist der Anstrich bereits verschlissen und muss schon wieder repariert werden.

An einem Fensterflügel mit altem Feuchtigkeitsschaden und abgewitterter Lackfarbe am unteren waagerechten Fensterschenkel hat der zur Instandsetzung aufgetragene Acryllackanstrich kaum Haftung aufgebaut. Da ich die Außenseiten aller straßenseitiger Fensterflügel komplett instandsetze und nicht um vorhandene Reparaturen herumarbeite mache ich also auch vor wenigen Jahren reparierte Stellen noch mal neu. Dabei zeigt sich dann, wie gut die Reparaturstellen überdauert haben. Da hier der Acryllackanstrich seine Funktion nach relativ kurzer Zeit schon wieder eingebüßt hat, fühle ich mich bei der meiner Wahl der neuen Lackfarbe bestätigt, doch dazu gleich mehr.

Die Lackhersteller der modernen Anstrichsysteme machen es sich einfach, und empfehlen häufige „Wartungsanstriche“ in kurzen Intervallen. Aber genau das was ich mit meiner aufwändigen Aktion vermeiden will ist es, ständig an den Fenstern reparieren zu müssen.

Eine etwas tiefergehende Recherche brachte zu Tage, dass die Kunstharzlacke bei den großen Temperaturwechseln (Tag/Nacht/Sommer/Winter) ein anderes Ausdehnungsverhalten an den Tag legen als das Holz, und es somit die typischen Schadensbilder gibt mit hochrollendem Lack und Rissen. Zudem lassen die Kunstharze mit ihren großen Molekülen die Feuchtigkeit in Form von Dampf viel schlechter aus dem Holz entweichen als leinölbasierte Anstriche.

Kurzum: Offenbar ist die klassische Ölfarbe hier von Vorteil, nicht jedoch ohne den Nachteil das der Aufbau einer Lackierung mit Ölfarbe einen höheren Aufwand bedeutet. Auftragen in 3 Schichten mit Trocknungszeiten von mehreren Tagen bis Wochen (je nach Wetter) dazwischen ist schon anders als zweischichtiger Lackaufbau an einem Tag. Für den gewerblichen Maler ist es ja auch kein Nachteil regelmäßig Aufträge für Wartungsanstriche zu bekommen weil der Lack sich schon wieder ablöst.

Zusätzlicher Vorteil von Ölfarben: mit einem neuen Ölauftrag regenerieren sich ich die darunterliegenden Schichten, so das nicht geschliffen werden muss. So könnte im Prinzip die Fensterwartung irgendwas in dem Stil wie „jährlich mit (lein-)öligem Lappen überwischen“ enthalten, was schnell erledigt ist und die Schutzfunktion der Lackierung erhält.

Mangels eigener Erfahrung wird es also ein Versuch. Das erhöht meinen Aufwand bei der Fensteraufarbeitung natürlich schon etwas, weil die alte Alkydharzfarbe möglichst gut abgetragen werden muss, und ich mich nun auch länger mit dem lackieren herumschlagen muss. Aber sei es drum, wenn es nachher hoffentlich länger haltbar ist, dann geb ich dem altmodischen Material eine Chance.

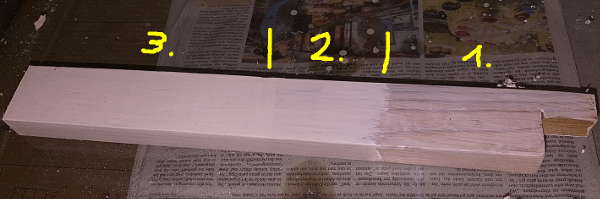

Zunächst habe ich auch einen Testanstrich durchgeführt, im Bild überlappend drei Anstriche, der erste ist Leinölfirnis mit Zinkweiß, die beiden folgenden sind eine fertige Lackfarbe, dazu weiter unten noch ein Hinweis.

Auf den Bildern ganz oben in diesem Beitrag sieht man, das ich die oberen beiden alten Lackschichten komplett und die Unterste teilweise abgetragen habe. Offenbar ist der Erstanstrich eine Leinölfarbe, dann nachträglich aufgetragenes Leinöl zur Grundierung zieht an Stellen mit nicht vollständig entfernter erster Lackschicht genauso gut ins Holz ein, wie da wo die Farbe komplett entfernt wurde. Zudem hält die unterste Lackschicht besser auf dem Holz als die dicken oberen Lackschichten.

Informationen zu althergebrachten Anstrichen findet man in Publikationen zu denkmalgerechter Sanierung.

Zusammenfassend kann ich nach meinen recherchen mitteilen, das zu viel zugesetzte Harze im Leinöllack die Beschichtung spröde machen. Leinöllacke müssen außerdem dünn ausgestrichen werden (auch wenn sie dabei zunächst nicht deckend farbig sind), damit sich keine Runzeln bilden, genauso wie sie vor jedem neuen Anstrich durchgetrocknet sein sollten. Beim trocknen (und damit oxidieren des härtenden Leinöls) erhöht sich das Volumen der Lackschicht, ist vor dem vollständigen durchtrocknen bereits eine neue hautbildende über dem noch weichen Öllack, dann bilden sich dadurch diese Runzeln genauso, als wenn man zu dick aufträgt.

Man liest, das man den ersten Auftrag eher Mager mit weniger Öl und mehr Pigmenten auftragen soll, und bei der letzten/dritten Schicht noch etwas (10..15%) Lackleinöl zugeben kann, was gut für die Lebensdauer der oberen Lackschicht sein soll. Weiße Ölfarbe mit viel Ölanteil neigt aber zum vergilben an abgeschatteten Stellen.

Auch sind Farben mit Zinkweißpigment vorzuziehen, die das Zinkweiß etwas pilzhemmend wirkt, und zudem an der Oberfläche Algenbewuchs vorgebeugt wird.

Ich habe meine Lackfarbe schließlich nach einiger Recherche bei Farbmanufaktur Werder online bestellt, was (2019) sogar erheblich günstiger als ein Anstrichsystem mit modernem Ventilationslack der namhaften Hersteller war.

Ich denke ich werde später dazu nochmal berichten wie die Ergebnisse so geworden sind.